揭阳古城小巷中飘浮的茶香,浸润着人大代表走访收集的民生温度;飞檐下丈量的砖纹,镌刻着学术团队解码历史的严谨足迹;居民在代表联络站里反映的截污管网优化改造诉求,最终化作东风河清亮的水波……近年来,榕城区人大常委会立足职能定位,充分发挥人大代表主体作用,创新运用“代表联络站+古城”模式,扎实开展古城调研视察和相关工作的监督,做好古城专题调研的深化和成果转化,让千年古城在人大代表的步履间重焕生机。

01

调研问需,推动民生实事与代表履职双提升

在滘墘社区的小巷深处,区人大代表,党总支书记、居委会主任杨少娜的公益凉茶摊氤氲着茶香,更浸润着民心。居民在此休憩畅谈,一来二去,大家就把生活里的难处、想解决的事都说了出来。一杯凉茶,成了沟通的媒介,也使杨少娜“人民代表为人民”的生动实践成为老百姓茶余饭后的美谈佳话:2023年完成绍兴路、张厝巷等路面硬底化,破解居民“出行难”;2024年更换全辖区太阳能路灯,守护夜间出行安全。在古城保育活化中,她还主动将工程与民生痛点绑定——组织清淤下水道、整治臭水沟,解决环贵园卫生顽疾,既为古城改造奠定基础,更让群众感受到温暖与便利,悄然建立起对古城更新的情感认同。

杨少娜的基层实践,正是区人大常委会推动代表履职的鲜活样本。近年来,区人大常委会创新打造“代表联络站+古城”模式,使联络站成为民声转化的枢纽。依托中山、西马、新风等代表联络站,代表们深入街巷调研,将居民心声凝聚为精准建议。新风社区党委书记、居委会主任沈洁如坚持“以人民为中心”,扛牢责任担当,把征迁对象当家人,坚持在政策框架内为群众争取利益最大化,有效助力古城改造提升工程。居民王大爷一句“新风社区挨面桥年久失修”的担忧,经代表们推动,不仅桥梁得以加固,周边河道更添安全护栏。目前,该模式已推动古城核心区西湖公园改造升级、东风河和莲花心池截污管网优化设计、玉滘溪丁府段加装防护栏等一批民生实事的落地,使民生痛点化解为安心笑容。

古城改造是一项系统性工程,亟需代表以智慧与韧劲破解治理难题。区人大代表,中山街道永革社区党委书记、居委会主任潘玉波深耕基层三十余载,将征拆巧妙比喻为“处对象”——用心用情、循序渐进,他说:“征拆各环节要步步走稳。群众从拒接电话到主动交付钥匙、地契复印件,这就是群众工作的进步!”区人大代表,东门社区党委书记、居委会主任陈卫忠则用“铁脚板”丈量民情:带领团队月余完成2000米风貌带清拆。“一碗水端平是底线”,面对清拆导致的如厕难等民生难题,他既做群众安抚者,又当施工协调员,推动东门直街示范路征拆提前完工。

在推动民生实事与代表履职双提升的同时,区人大常委会更着力发挥代表专业优势,组织他们参与监督、调研、执法检查等工作,为古城保护与发展建言献策。2021年换届以来,辖区内市人大代表在市人代会议上提出《划转市直管公房产权给榕城区》《抓紧抢救揭阳古城濒危历史建筑》等11件建议;区人大代表在区人代会议上提出《关于尽快启动赐书楼修缮保护》《关于开展谢氏祖祠保护修缮》等18件建议,均取得良好成效。其中,市人大代表林工程师在参与古城古建筑修缮监督工作时,凭借专业知识提出“传统工艺与现代技术结合”的修缮方案,被施工方采纳,有效提升了修缮效果。这些聚焦古城保护与发展的“金点子”,从政策、文脉、技术等多维度发力,为改善古城人居环境、提升居民生活品质提供了长效保障,最终惠及千家万户。

02

立法监督,构建古城保护与发展长效机制

为筑牢古城保护法治根基,区人大常委会依托省基层立法联系点,组织法律专业代表和顾问深入古城开展专项调研。调研中,法律专业代表与顾问深入街巷调研,敏锐发现部分商业开发存在破坏历史风貌的风险隐患,随即推动向市人大常委会提出《揭阳古城保护条例》立法建议。在后续立法过程中,全力配合协调,组织商户、居民、专家等各方参与座谈会30余场,广泛吸纳民意,对法规草案提出38条精准修改建议。在多方的共同努力下,《揭阳古城保护条例》最终颁布实施,不仅为千年古城披上了坚实的“法治铠甲”,还使垃圾分类箱取代巷角垃圾堆等文明现象成为常态,让法治意识真正浸润民心。

不仅如此,区人大常委会还以立法为基础,将监督职能向纵深推进:以《揭阳古城保护条例》《文物保护法》等法规为依托,通过听取审议、专题调研、执法检查等方式构建起多维监督体系,对古城保护建设、非物质文化遗产保护、古建筑遗存维护等工作实施精准监督。其中历时7年的古城历史文化遗产保护专题调研尤为突出,调研团队走遍古城每个角落,在一处不起眼的老宅中发现了研究当地科举文化的珍贵实物资料,期间累计登记文化遗产130多处、测量重要街巷72条、完成碑刻匾额拓片120多通、收集各类文献史料1414份,整理形成近万字调研报告,不仅厘清了130多处建筑单体的人文历史与建筑价值,还发现一批古遗址,纠正了历史认知偏差。这些成果推动了历史文化名城保护规划、古建筑及环境风貌维护导则等指引文本的编制,以及历史文化街区和传统风貌区立面3D测绘、历史地理信息调研等工作的开展,最终获得了省人社、住建、文化旅游等部门的高度肯定。通过监督闭环,区人大常委会将立法成果转化为具体的保护行动,让“纸上条例”真正成为“地上风景”。

区人大常委会秉持“不仅立规矩,更要抓落实”的理念,推动条文规范与实地勘察呼应、立法刚性与监督柔性融合,形成立法保护与监督同频共振的工作模式。

03

专业赋能,焕发文脉更新与成果转化新生机

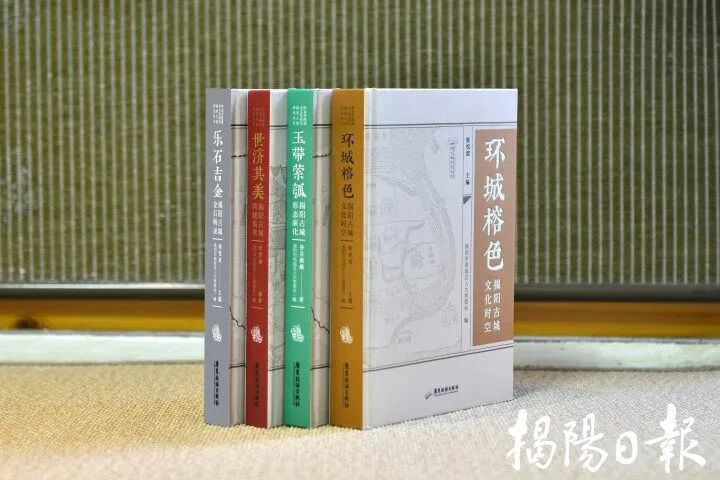

区人大常委会以专题调研重要抓手,推动古城保护的成果转化。首先,联动学术力量构建研究体系,联合中山大学、华南理工大学博士团队开展古城形态演化、古建筑遗存专题研究,对古城及相关碑刻进行专业传拓、整理释文,并收集文献记载的灭失碑文,最终编撰并出版“揭阳古城研究丛书”——《环城榕色》《玉带萦瓠》《世济其美》《乐石吉金》等4部著作,从历史人文、城市地理、建筑美学等多维度为保育活化提供学术支撑,成为研究和保育古城的重要基础资料。其次,推动研究成果落地转化,不仅对120处历史文化遗产调研点挂牌保护,更上线“环城榕色”官方小程序,以语音讲解和景点标记实现“云游古城”;同时联合文旅部门举办“乐石吉金——揭阳古城金石拓片展”,通过数字化手段与线下展览结合,让市民游客深入感受古城文化底蕴,营造古城保育活化的良好氛围,让历史文脉更好地传承下去。

专业赋能文化活化,不仅让古城在学术研究中重拾历史坐标,还催生出充满烟火气的古城叙事,让千年古城焕发双重生机。

晨光微亮时,粿汁摊阿伯舀起金黄卤汁,对隔壁竹编摊阿姐笑道:“你看这青石板路都被游客踩得发亮咯!以前凌晨四点出摊只听得到鸡打鸣,现在六点未至,已有游客举着自拍杆循香而来,寻觅沉淀在时光里的老城滋味。”昔日的静谧街巷,正蜕变为镜头里的烟火剧场,成为“网红打卡地”,文化价值在传播中延续,经济收益在烟火里生长,这正是当下古城日常最生动的注脚。

在市、区党委政府高度重视和人大代表的推动下,古城保育活化成效显著,环境持续优化,影响力不断攀升,全民守护氛围日益浓厚。区人大常委会将始终紧扣党委的中心工作,发挥好人大职能和代表作用,综合运用好听取审议、调研、执法检查等监督方式,组织代表深入一线调研走访,助推“百千万工程”、古城保育活化等工作取得丰硕成果。